XII ZR 65/07 vom 26.11.2008 und XII ZR 150/05 vom 05.03.2008

Das erstgenannte Urteil wurde am 30.04.2009 veröffentlicht, weshalb ich auch jetzt erst Stellung dazu beziehe. Ein weiteres Urteil des OLG Zweibrücken muss hier ebenfalls Erwähnung finden, da in diesem festgestellt wurde, das eine Mutter, deren Kind in einer Kindertagesstätte untergebracht ist, nicht verpflichtet werden kann, ganztags zu arbeiten. Eine Revision ist ausgeschlossen, weshalb das Urteil Bestand hat. Zunächst der Link zur Datenbank des rheinlandpfälzischen OLG Zweibrücken 2 UF 99/08 vom 03.09.2008

Besser lesbar ist diese Entscheidung im Portal für das deutsche Familienrecht [hier]

Zunächst einmal folgendes: die deutsche Familienrechtssprechung zu verstehen, ist im Grunde genommen für den Laien fast eine Unmöglichkeit. Klar ersichtlich ist ungeachtet dessen, das Mütter von Urteilen alleine profitieren. Kein Wunder, gibt es doch eine Studie, in der festgestellt wurde, das Mütter nach einer Übergangsphase mit ihrer Situation überwiegend zufrieden sind. Wenn jetzt auch noch die Kosten für Kindergarten/Kindertagesstätte von Vätern übernommen werden müssen, dann dürfte das Glück von Müttern wohl keine Grenzen mehr kennen.

Das von mir erstgenannte Urteil ist für Väter mit wenig Einkommen irrelevant. Sicher ist das allerdings auch nicht, da Richter gerne mit fiktivem Einkommen argumentieren und Väter auch zu mehr(reren) Jobs verurteilen können.

Mit genanntem Urteil sollen vor allen Dingen Männer aus der Mittelschicht bluten. Wer die Familienrechtssprechung in den letzten Jahren beobachtet hat, konnte feststellen, das der Kindesunterhalt überproportional zum Einkommen gestiegen ist. Während früher dem Mehrbedarf enge Grenzen gesetzt wurden und nur außergewöhnliche, unvorhersehbare Belastungen von Vätern getragen werden mußten, scheint es diese Grenzen nicht mehr zu geben. Wenn man nun den Mehrbedarf auf den Kindesunterhalt rechnet, ist letzterer im höheren 2-stelligen Prozentbereich gestiegen (40 – 100%). Deshalb sind das leider keine guten Aussichten – nicht nur – für Männer mit überdurchschnittlichem Einkommen, die an eine Familiengründung denken. Allerdings muss man auch sehen, das solche Urteile Frauen ebenso schaden und hier insbesondere natürlich jene, die im gebärfähigen Alter sind. Ob solche Frauen nun ein gutes Einkommen erwirtschaften oder nicht, sie haben als Mütter auf jeden Fall die Wahl, sich jederzeit auf das sogenannte Kindeswohl zu berufen, um von einem finanziell potenten Mann jahrelang alimentiert zu werden. Das es auch ehrliche Frauen gibt, die nicht ausgehalten werden wollen, spielt dabei kaum noch eine Rolle, denn die meisten Männer, die von der hiesigen Familienrechtsprechung gehört haben, werden mehr als einmal nachdenken, ob man unter den genannten Umständen noch Kinder in die Welt setzen möchte/kann.

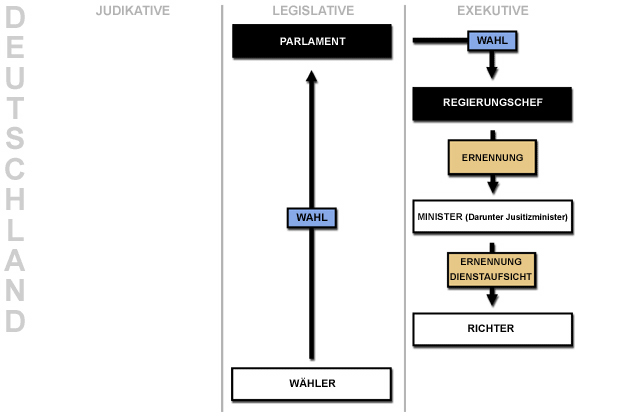

Leider denken unsere Politiker und damit unsere Gesetzgebung nicht allzuviel nach, denn sonst würden die exorbitanten Forderungen diverser Feministinnenkreise nicht umgesetzt werden. Das dieses zu Lasten des Volkes stattfindet, sehen auch unsere Damen und Herren des Justizwesens anscheinend nicht; wie auch, sind sie doch weisungsgebunden und keineswegs frei in ihren Entscheidungen, wie uns fälschlicherweise immer wieder suggeriert wird. Anschaulich wird dieses durch die eingestellt Grafik.

Quelle: http://gewaltenteilung.de/einf_druck.htm#3

Herzlichen Dank an den User „Sophisticus“, der mich mit seinem Kommentar in diesem Blog darauf aufmerksam gemacht hat.

Hier folgt nun eine kurze Zusammenstellung möglicher Forderungen von Müttern:

- Eine Mutter darf selbst bei ganztägiger Betreuung durch Dritte zumindest halbtags zu Hause bleiben

- Obwohl durch den Kindesunterhalt die Betreuung der Kinder zu Hause gewährleistet werden soll, kann eine Mutter zustätzlichen Kindesunterhalt – hier Mehrbedarf für Kindertagesstätte – also für die Betreuung Dritter verlangen

- Betreuungsunterhalt kann beliebig gefordert werden, eine Begrenzung dessen findet nicht mehr statt

- Die finanziellen Lasten bei solventen Vätern trägt alleine dieser

- Eine Mutter kann ohne Absprache und Sanktionen mit dem Kind (weit entfernt/Ausland) wegziehen

- … Ergänzungen in Kommentaren dieses Blogs sind erwünscht

Meine Aufzählung gilt natürlich nur in strittigen Fällen, obwohl… und das ist die Krux an diesen Urteilen: sie hängen immer wie ein Damoklesschwert über Väter. Leider sehen das aber immer noch nicht alle Männer und wenn man diese mit solchen Problemen konfrontiert, dann tritt meistens folgende Reaktion ein: Mir passiert das nicht. Dieses wünsche ich natürlich jedem einzelnen Vater, auch oder gerade im Interesse der Kinder.

Nun eine Zusammenfassung der Nachteile für Väter, da rechtlos und Forderungen ihrerseits kaum durchsetzbar sind:

- Väter sind auf Gedeih und Verderb Müttern ausgeliefert – mehr gibt es dazu nicht zu sagen und wenn doch, dann gilt Punkt 6. der obigen Zusammenstellung

Hier möchte ich noch einen Abschnitt aus dem Trennungsfaq-Forum einstellen, den ich ebenfalls für wichtig erachte:

Somit geraten auch andere Kosten in diese „Mehrbedarfs“-Zone. Das sind z.B. Klassenfahrten und alle Schulsachen. Oder auch alle Fahrten, die das Kind regelmässig macht und irgendwie begründbar sind. Das ganze Gewicht des Unterhalts bekommt ein Gewicht von Sachverhalten aus Mehrbedarfen hinzu, die bisher die Ausnahme waren, aber nun jeden Pflichtigen mit kleinen Kindern trifft [hier]

Fazit

Kinder werden in Deutschland mehr und mehr zu Objekten. Ihre Wünsche werden in vielen Fällen nicht respektiert und damit meine ich in erster Linie den Kontakt zum Vater. Kindeswohl = Mütterwohl, weshalb viele Kinder den Kontakt zu ihren Papas verlieren. Die Menschlichkeit wird Gesetzen untergeordnet und bleibt somit auf der Strecke.

Link

BGH-Urteil: XII ZR 65/07

Gewaltenteilung.de

Väter müssen mehr Unterhalt für Kleinkinder zahlen

FR Kommentar – Überfälliges Urteil

Umfangreiche Kommentare im Trennungsfaq-Forum hier und hier

BMFSFJ: Wenn aus Liebe rote Zahlen werden

Aktuelle Kommentare